pg电子模拟器com:广州“红卫”牌汽车试制的往事 罗厚量 陈平

来源:pg电子模拟器com 发布时间:2025-10-05 11:59:22

pg电子游戏网站:

不知道大家是否还记得广州有一个本土载重货车品牌“红卫”呢?这一个名字诞生于特殊年代的汽车品牌,是由曾经的广东省第一个整车企业 - 广州汽车制造厂试验制造的,距今也有近六十年历史了。

诞生于火红年代的“红卫”牌汽车,绝非在特殊时期的某一天从天而降的,它的成功试制,其实是凝聚了众多广州工匠努力的心血,是广州工匠艰苦创业、追逐梦想、不屈不挠、自强不息的必然结晶。此间风云,蓦然回首,细细品味,尽管这个品牌汽车质量褒贬不一,最终也被历史潮流所淘汰,但应该客观地、公正地看待一代工匠们在极其困难、信息闭塞的社会环境下所取得的成绩,尊重当年的各级领导、参与人员的付出,记录他们当年的刻苦奋发,不让他们的创业史湮没在历史的长河里,特别是厘清网络上众多广州汽车制造史的谬误,仍然是一件相当有意义的事情。

广州汽车制造厂的前身是同生机器厂,“红卫”牌汽车的试制工程其实是由同生机器厂开始的。

1958年高潮时期,地处东山东沙角、已经公私合营有三年的同生机器厂,根据广州市工业总体部署,选址黄埔横沙,从一片荒弃农田起步,开始建设新厂区。上世纪六十年代初由于经历三年困难时期,一直到1964年10月工厂才完成在横沙的新厂房建设和整厂搬迁。期间同生机器厂由公私合营前以船舶机械维修为主体业务,逐渐变更为生产矿山、林业机械,以及糖业、冶金设备等产品,后来再转以制造矿山使用的窄轨内燃机车、蒸汽机车作为主营。

在三年困难时期,很多矿山纷纷下马,以致大量的矿山机械订单被取消,同生机器厂的生产经营受到极大的冲击,濒临停产。

利好的是在整个搬迁厂房到黄埔横沙的过程中,厂房面积得到扩大,招收培养了大批的青年工人、技术骨干。在积累了大量的人才和生产经验后,随着工厂规模扩大,同生机器厂已经具备有参与国家大型项目建设的水平。此时没有厂房,没有资金,没有技术,没有人才的四没窘态有所缓解。

广东素来缺乏汽车制造业,解放后才开始以改装车方式开启行业。到年代,虽然掀起了全省制造汽车的浪潮,也仅是省交通局属下的广州汽车修理厂曾经试制出29辆1.5吨“羊城牌”三轮载货汽车。这些过渡性三轮载货汽车,动力弱,质量不稳定,根本上不符合社会及市场需求,乏人问津被迫停产了。

同样处于上世纪六十年代初低谷期的广州工业,经过一段时间的恢复后,开始思考整合广州市的工业资源,重新布局,推进汽车制造项目上马一直是广州市政府念念不忘的大事情。1963年,全省再发起制造汽车的热潮,广州市为了推动汽车工业发展,于1965年成立了广州市汽车配件工业公司,属下有12个厂社,专门发展汽车配件,这就给予了同生机器厂产品转型、试制整装汽车的机会。

在企业需要自救、政府需要推动产业升级的形势下,同生机器厂接受了市政府的安排,决定转型试制并生产汽车,试图填补广州汽车生产制造版图。

1966年初,焦林义、汤国良等市级领导召集广州市机电局和同生机器厂、公和祥机器厂的领导进行部署。3月份,先由机电局总工程师俞乐山和同生机器厂的区权、麦道平,以及公和祥机器厂副厂长张锐到北京,听取第一机械工业部(简称一机部)推荐车型。当时一机部的介绍是中央正在筹建第二汽车制造厂,如果广州市想制造汽车,可以先选取第二汽车制造厂正在试制的汽车进行生产。这款车型较为先进,以后配件和售后服务也好解决。

以第一汽车制造厂和长春汽车研究所的人员为骨干组成的“中国汽车工业公司中型载重汽车生产基地建设委员会”(以下简称中汽委),正密锣紧鼓筹建第二汽车制造厂(即现在湖北十堰的东风汽车),当时的办公地点设在南京汽车厂内。中汽委主要负责为未来的第二汽车制造厂选址、建设厂房,其产品部则已经在南京汽车厂的配合下,开展汽车设计和试制,刚刚完成的正是一机部介绍的这款军用越野车新车型20Y。

这是一款在当时非常新颖、先进的车型,其原始图纸蓝本是参考美国六十年代初万国牌汽车设计,我国自主开发的。1965年已完成了样车的第一轮试制与试验,正在进行第二轮的设计与改进。这款军用越野车20Y车型,民用可改为3.5吨载重汽车。在当时是具有自重轻、载重量大的特点,发动机采用顶置气门,转速为3800转,130马力。驾驶室由留学东德的年轻工程师施益纯设计,视野宽广,可向上倾翻便于检修。

鉴于当时第二汽车制造厂的选址还没最后敲定,随着战备升级和牵引重量提高,军队要求将20Y的吨级提升。于是中汽委同意一机部的安排,将这款已完成第一轮试制的新款车型20Y的全套设计图纸,交予广州市企业组织试制。这对于广州汽车制造业无疑是一块香饽饽,既减少了前期设计投入和时间,又觅到一条实操性甚强的捷径,不啻于天上掉下个林妹妹。

以廖正然厂长为首的同生机器厂领导在接到市政府要求试制汽车的任务后,马上组织各级人员对企业设备做大规模的改造,将此前制造机车和矿山机械的设备,改造成为专业的汽车生产设备,以适应转型后的生产需要。

企业从中层干部到技术人员、工人们纷纷行动起来,发扬当年特有的“没有条件,要自力更生创造条件上”精神,开始了一系列的设备技术改造,以适应汽车研发、制造所需。

在同生机器厂内,也成立了由区权担任主任的汽车试制办公室。区权师傅是广东省先进生产(工作)者,早在上世纪五十年代就代表广东出席全国青年社会主义建设积极分子代表大会和全国先进生产(工作)者代表大会,并曾随中国工人代表团出访东欧各国和苏联,是当时的技术科长。

与此同时,同生机器厂组织一批技术骨干前往南京汽车厂学习、取经。一个月后回到广州,马上全面启动试制工程。

肖介煊师傅在这样一个时间段被派往南京担任联络员,专门从事一系列的联络工作,包括:从中汽委的产品设计组取得第二轮改进设计图纸;陆续收集正在改进设计的余下图纸;在广州厂部试制过程中出现的技术工艺问题,负责与设计组联系解决等等。并同时向南京汽车厂、上海货车厂等外方单位洽谈采购相关的配套件。

汽车制造是技术密集型的综合性产业,一定要通过众多上游零部件企业配合,由整装企业统筹整合完成生产制造。由于市政府早有铺垫成立了广州市汽车配件工业公司,加上有本地、外地其他兄弟单位的支持,外部条件是具备的,关键是作为负责试制底盘等部件和总装的同生机器厂是否有胆色当好主角,可以克服重重困难,解决诸多技术性难题,试制出广州市历史上第一辆中型载重汽车。

上世纪六十年代,由于国际交流少,资讯缺乏,国家的工业水平仍然非常落后,工业设施更新缓慢。闭塞加上缺乏资金,一切奉行“发奋图强,自力更生”精神。企业的设备需要改造更新,只能靠企业内部的技术人员和工人们自食其力、摸索解决。

对于工程技术而言,许多伟大的梦想,正是从“摸着石头过河”开始的。由于一直只是制造机车和矿山机械,同生机器厂缺乏制造汽车的大型冲圧设备和大型模具的设备。铆焊车间的马来师傅带领青年工人邝福庆、钟伯寿、徐炳辉等,解决了大樑滚压成型的预应力难题,成功制造了中南地区第一台双式混凝土大樑滚压机,可以一次滚压成型,比原来手工操作效率提高百倍以上。凭借工匠们的群策群力,一步一个脚印,原来那不可逾越的台阶,终被征服。

蔡晚成师傅则设计了300吨油压机,这在当时绝对是属于大型的液压加工设施,弥补了在这方面的设备短板。

锻压车间成功地使用自由锻和简单的模具,锻造前桥工字樑,满足了工艺设计要求。

铸造车间则掌握了当时国内先进的球墨铸铁技术,成功铸造了球墨铸铁零件,为进一步零件加工打好基础。

整个试制工程其中一个关键项目是汽车转向器“不等距锅杆”加工。转向器不等距锅杆要采取双销传动,结构较为复杂,加工难度大,当时国内没有现成的方案与加工工艺可循,也没有相应的机床配合。若无法克服这个难题,试制工作将会受阻,于是试制办公室早早就将此项目寻求当时国内顶级高等院校的帮助。

或许是正处于社会运动的风口,专家们无法专心做事,又或者是确实存在技术难题没有办法解决,经过对方研究后,得到“目前国内还没有能力(办法)加工”的答复,项目被退回。

罗锦师傅凭着早年打下的扎实数学基本功,采取庖丁解牛的笨办法,又拆又装又改,以及一丝不苟的精神和精益求精的技术本领,与同伴深入研究图纸,剖析原理、还原概念,反复进行了多达数十次的大小试验,用蚂蚁啃骨头的劲头,攻克了工艺上的拦路虎,最终成功设计出加工“不等距蜗杆”的专用机床以及加工工艺方案,解决了国家级的工业难题。据说专用机床问世,“卡脖子”加工工艺便迎刃而解,后来还惊动一机部等机构,因为一机部本身尚未有能力解决此等问题,于是派出专家前来调研、核实、取经。充分显示其行业领先的技术实力,以及勇挑重担、攻克难关的气魄。

由广州公和祥机器厂(当时已经改名为广州动力机厂)负责试制的发动机,7429工厂负责试制的变速箱,也按时试制完毕,首批共送来五台发动机、五台变速箱。在广州市与外地共六十多家工厂的大协作下,组装汽车所需的零部件基本准备就绪。

试制工程开始不久,席卷全国的“”实际上慢慢的开始。犹幸在这运动初期,在同生机器厂内部,一切生产秩序尚未被打破。全厂上下一条心,鼓足干劲、加班加点,还有了一点早日完成试制工程,希望制造出运动开始后的第一辆汽车,向领袖献礼的气氛。

这个新型汽车试制工程开始的时候,汽车品牌是被定名为“珠江”牌载重汽车的。1966年的夏天,通过同生机器厂全厂上下日夜奋战,在公和祥机器厂以及众多兄弟厂企的协助下,五辆3.5吨中型载重汽车的样车终于在黄埔横沙试制组装成功!广州市第一辆中型载重汽车终于制造出来了。

不几天,华南师范学院的在试车场乘坐了试制的样车后,第二天来到同生机器厂,要求汽车改名为“红卫”牌以示对处于运动中心的组织的支持。

面对如此合理、也紧贴当时最热门潮流的标签,焉有拒绝这样的要求呢?况且当时运动当头,根本就没有考虑品牌注册问题,说改就改,马上找来领袖的字帖,组成“红卫”二字。就这样,一个满是时代特征的“红卫”牌汽车诞生了!

1966年9月6日,新试制成功的“红卫”牌3.5吨载重汽车,毛被高高置放在车上,车头戴着大红花,车身插满红旗,挂着“热烈欢呼我省第一辆3.5吨载重汽车诞生”的牌子,载着欢天喜地的工人们,一路上敲锣打鼓,浩浩荡荡开往市区的广州市委报喜。当时的新闻报道写道:“在无产阶级中,高举思想伟大红旗,充分发扬大协作和敢想、敢干、敢闯的革命精神,抓革命,促生产,仅在四个月时间内,就初步试制成功本市第一辆‘红卫’牌三吨半中型载重汽车”,广州工人阶级以实际行动向“”运动,向1966年国庆节献上了厚礼。

当时的同生机器厂是从东山东沙角搬到了黄埔横沙,被市民或媒体笼统称为“黄埔机器厂”,实际上官方并没有启用这个厂名。不过,就在刚刚试制成功“红卫”牌汽车的1966年9月,同生机器厂是正式改名为东方红机器厂。

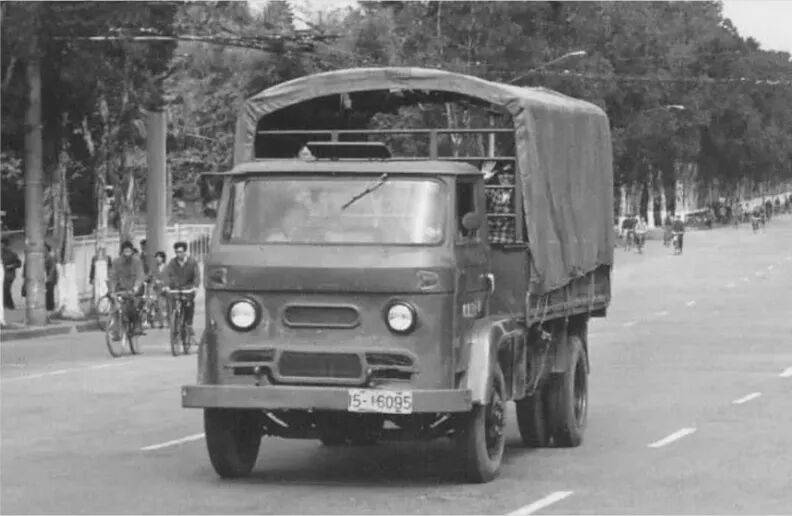

“红卫”牌3.5吨载重汽车,作为当时不多的平头货车,以视野宽广、载重量大、车速快、发动机转速高、油耗低、自重轻、马力大、以及驾驶室可倾翻便于维修等诸多亮点,在当年同时期同种类型的产品中脱颖而出,成为当时国内最先进的车型。

一份原本在众人眼中无异于痴人说梦的蓝图,被一群身怀绝技的广州工匠一步步变成现实,实现了造车的梦想。短短几个月,“红卫”牌汽车确实是试制成功了,但工厂要实现量产,成为真正的汽车制造企业,还是有许多功夫要做。故此,市政府和机电局为了协调发展,对有关企业和人员做了适当的调整。

广州动力机厂(即公和祥机器厂)副厂长张锐,及一批工人调入了东方红机器厂。从此全厂建立了铸造、锻圧、金工、装配、发动机、变速箱、总装、油漆、工具机修等九个车间,全厂员工达3300多人。工具机修车间则赶制专用设备武装各车间,以便扩大汽车的生产能力。

1968年12月东方红机器厂再次更名为广州汽车制造厂,并成为广东省笫一个整车制造企业,正式跻身汽车制造领域,填补了广东省汽车制造业的空白。

由于“”运动的影响,工厂生产秩序受一定的影响,因此开始几年的汽车生产量记录不详。1969年,广州汽车制造厂生产“红卫”牌汽车90台,1970年产量提高到304台,1971年的出产量为460台。1972年底到1973年5月,“红卫”牌汽车在海南岛参加了全国第一期汽车性能测试,结果发动机达到87.5千瓦(119马力),满载在不一样的路面上行驶10多万公里耐磨性良好,基本上达到原设计要求。

到上世纪七十年代中期,经过自力更生的技术改造,广州汽车制造厂已经集合了整车的发动机、变速箱、前桥、后桥、大樑、驾驶室、车厢、传动轴、方向机等九大总成,全部可以在黄埔横沙厂区制造,成为当时广东省唯一年产量汽车突破并保持1000台以上的企业。从1966年到1981年的十五年时间,广州汽车制造厂共生产了11342辆汽车(含“红卫”牌货车、客车及“珠江”牌货车),最高年产量的年份是1977年的2002辆。艰苦努力下积累的经验、人才与设施,也为之后转产大型汽车、大型客车,以致中法合资标致汽车等打下良好基础。

俱往矣,新世纪的广州,汽车工业已是支柱产业之一,广汽本田、东风日产、广汽丰田等汽车项目的发展壮大,广州已一跃成中国汽车制造业中心之一。

广州汽车工业的空前繁荣,当然有赖当今政府决策部署、国内外有名的公司大力投资、时代社会需求的促进、和技术与人才的引进、科学管理的进步等等主要的因素,但也不能忘记历代一批批广州工匠们打下的深厚根基。回溯这一路发展起来的广州汽车工业历史,会发现今天的成功,寄托着当年广州工业开拓者的抱负与期望,得益于前人弥足珍贵的奋斗经验,也可窥见行业发展的坎坷曲折,与薪火相传、继往开来的精神传承。

声明:本文由入驻搜狐公众平台的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。

下一篇:真实卡车驾驶